Digitale Mediennutzung im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Überforderung

Sarah Lutz, Frank M. Schneider und Jessica Hofmann, Universität Mannheim

Digitale Mediennutzung im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Überforderung und ihre Folgen für das Wohlbefinden – das IM3UNE (Integrative Model of Mobile Media Use and Need Experiences)

Was ist das Ausgangsproblem?

Die mittlerweile allgegenwärtigen mobilen Medien bieten nahezu jederzeit und überall die Möglichkeit, permanent online und permanent mit anderen verbunden zu sein.1 Die Nutzung mobiler und sozialer Medien weist dabei sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit auf.2 Die mentale Gesundheit umfasst sowohl das Wohlbefinden (die positive Seite) als auch das Unwohlsein (die negative Seite).3 Wohlbefinden wird wiederum in zwei Komponente aufgeteilt: Während sich das hedonische Wohlbefinden auf das Streben des Einzelnen nach Vergnügen und die Vermeidung negativer Gefühlszustände bezieht4, beschreibt eudaimonisches Wohlbefinden einen komplexeren Zustand, in dem Individuen die Potenziale ihres Selbst realisieren, sich persönlich weiterentwickeln und Sinn in ihrem Leben finden. Unwohlsein hingegen bezieht sich auf Verhaltensmuster, die persönliches Leid verursachen oder Lebensfunktionen wie soziale Beziehungen, Arbeit, Gesundheit und Bildung beeinträchtigen.5

Eine Konsequenz der permanenten Mediennutzung ist die wahrgenommene Anforderung, erreichbar sein zu müssen. Im Allgemeinen beträgt die durchschnittliche Antwortzeit auf Textnachrichten etwa 15 Minuten bei Liebespartner*innen und Freund*innen. Unter einer aktivierten Lesebestätigung wird sogar noch schneller geantwortet.1 Dies bezieht sich nicht nur auf den privaten Kontext, sondern auch den beruflichen.6 Zudem hängt Erreichbarkeit nicht nur mit der permanenten Verfügbarkeit zwischenmenschlicher Textnachrichten, sondern auch mit der von Informationsangeboten (z. B. Nachrichten-Apps) zusammen.

In bisherigen Studien wurde der wachsende Erreichbarkeitsdruck oftmals mit negativen Folgen für die mentale Gesundheit in Verbindung gebracht. Das Empfangen zu vieler Nachrichtensignale kann zur Kommunikationsüberlastung, Stress und der wahrgenommenen Verpflichtung, direkt reagieren zu müssen, führen.7,8 Die Folgen der permanenten Erreichbarkeit können jedoch auch als positiv wahrgenommen werden. So können viele Benachrichtigungen das Gefühl von Verbundenheit und Kameradschaft steigern9, weshalb das Ausbleiben von Benachrichtigungen sogar zu einem Gefühl von Ausgrenzung führen kann.10 Technische Funktionen (z. B. Push-Benachrichtigungen) können sowohl positive als auch negative Folgen haben, was als „mobile connectivity paradox“11 beschrieben wird. Bislang ist noch nicht endgültig geklärt, wann und für wen positive beziehungsweise negative Effekte auftreten können. Aufgrund dessen ergibt sich folgendes Ausgangsproblem: Was sind die zugrunde liegenden Mechanismen und Randbedingungen, die zu unterschiedlichen (positiven wie negativen) Auswirkungen auf das Wohlbefinden führen? Sowohl die Mechanismen als auch Randbedingungen werden im Folgenden getrennt erläutert und anschließend im Integrative Model of Media Use and Need Experiences (IM3UNE) vereint.12

„Wie?“ – Durch welche Mechanismen können diese Effekte erklärt werden?

Angelehnt an die Selbstbestimmungstheorie nach Ryan und Deci5 wird angenommen, dass verschiedene Bedürfniserfahrungen eng mit der mentalen Gesundheit verknüpft sind. Wohingegen eine Befriedigung fundamentaler Bedürfnisse das Wohlbefinden verbessert, kann deren Frustration Unwohlsein erklären. Unter Bezug auf die basic psycholgical needs theory – eine Subtheorie innerhalb der Selbstbestimmungstheorie – werden dabei folgende drei Bedürfnisse fokussiert: Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit.

Die Befriedigung des Bedürfnisses nach Autonomie ist mit selbstständigen und authentischen Handlungen, Gefühlen und Gedanken verbunden. Dessen Frustration beinhaltet hingegen Druckempfinden und das Gefühl, in eine unerwünschte Richtung gedrängt zu werden. Das fundamentale Bedürfnis nach Kompetenz wird durch Aktivitäten befriedigt, die es einem ermöglichen, eigene Fähigkeiten und Fachwissen zu nutzen. Dessen Frustration ist geprägt von Erfahrungen des Scheiterns, der Wirkungslosigkeit und der Hilflosigkeit. Das Bedürfnis nach Verbundenheit bezieht sich darauf, dass Menschen positive und zeitlich stabile zwischenmenschliche Beziehungen herstellen und aufrechterhalten möchten. Bei einer Frustration dieses Bedürfnisses fühlen sie sich hingegen einsam und ausgegrenzt.

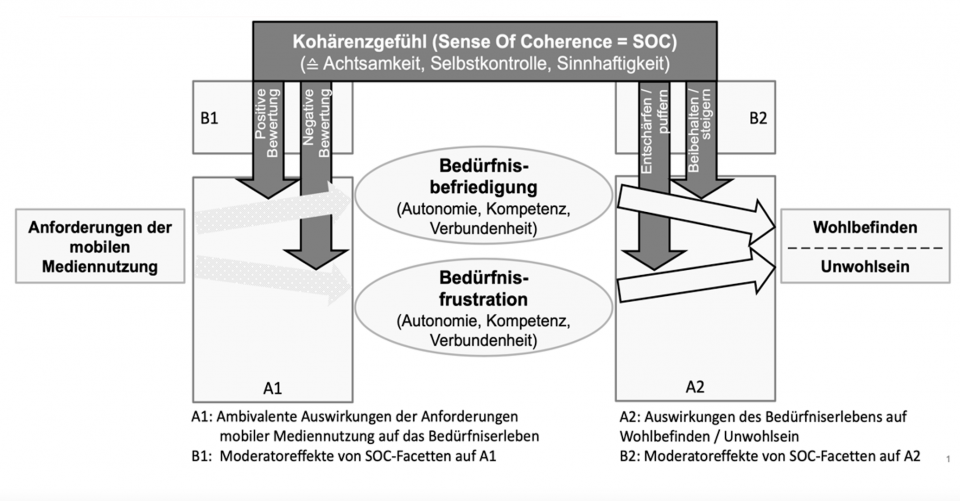

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass diese drei Bedürfnisse auch durch die Nutzung digitaler Medien befriedigt oder aber frustriert werden können (Abbildung 1-A1). Beispielsweise wirken sich das permanent verfügbare Online-Angebot und die Möglichkeit, mit anderen zu kommunizieren, positiv auf das Autonomieempfinden aus.13 Zudem können soziale Netzwerkseiten dabei helfen, Kontakte aufrechtzuerhalten und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit befriedigen.14 Andere Forschungen zeigen jedoch auch, dass die digitalen Medien hinderlich für die Bedürfnisbefriedigung sein können oder sogar -frustration begünstigen, zum Beispiel, weil man sich unter Druck gesetzt fühlen kann, permanent verfügbar sein zu müssen.15 Dennoch wurde die ambivalente Wirkung in Form von Bedürfnisbefriedigung und -frustration kaum untersucht. In einem ersten Schritt geht das Modell also davon aus, dass die durch die Mediennutzung entstehenden Anforderungen die Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit entweder befriedigen oder frustrieren können (Abbildung 1-A1). In einem zweiten Schritt tragen diese Bedürfniserfahrungen zur mentalen Gesundheit bei (Abbildung 1-A2). Daraus resultiert, dass die Befriedigung und Frustration der fundamentalen Bedürfnisse einen Einfluss auf das Wohlbefinden und Unwohlsein haben und somit eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Effekte der digitalen Mediennutzung zu erklären.

„Wann?“ – Welche Randbedingungen beeinflussen das Auftreten dieser Effekte?

Das Erleben von Bedürfnisbefriedigung und -frustration sowie die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit wurden oftmals als unabhängig von individuellen oder kulturellen Unterschieden gesehen.5 Dennoch argumentieren Vansteenkiste und Ryan14, dass es entsprechende Schutzfaktoren gibt, die vor Unwohlsein schützen und zum Wohlbefinden beitragen. Solche Schutzfaktoren werden beispielsweise im salutogenetischen Ansatz nach Antonovsky beschrieben.16 Dieser beschäftigt sich damit, wie wir Menschen trotz äußerer Anforderungen gesund bleiben.17 Spannungszustände, die im Falle unbefriedigter oder gar frustrierter Bedürfnisse aufkommen, werden mithilfe innerer Ressourcen bewältigt.

Im Mittelpunkt der Salutogenese-Forschung steht dabei das Kohärenzgefühl, welches eng mit der mentalen Gesundheit zusammenhängt.17 Laut Antonovsky17 ist ein starkes Kohärenzgefühl (oder auch Kohärenzsinn) mit zwei gesundheitsfördernden Effekten verbunden: Zum einen hilft es Einzelpersonen dabei, Anforderungen nicht als Stressoren zu bewerten, was wiederum die Anfälligkeit für Spannungen verringert. Für Personen mit einem starken Kohärenzsinn werden Anforderungen vermehrt als bedürfnisbefriedigend und weniger als bedürfnisfrustrierend wahrgenommen (Abbildung 1-B1). Zum anderen hilft ein starkes Kohärenzgefühl dabei, Ressourcen zu mobilisieren, um Spannungen zu bewältigen. Dadurch werden die Auswirkungen der Bedürfnisfrustration oder einer geringen Befriedigung auf die mentale Gesundheit abgeschwächt (Abbildung 1-B2). Übertragen auf die Mediennutzung hilft dieser Schutzfaktor folglich dabei, dass die entstehenden Anforderungen (z. B. Push-Benachrichtigungen) als weniger bedürfnisfrustrierend und vermehrt als -befriedigend wahrgenommen werden. Im Falle einer Bedürfnisfrustration oder geringen Befriedigung kann das Kohärenzgefühl dazu beitragen, dass das Wohlbefinden der Nutzer*innen weniger stark abgeschwächt wird beziehungsweise kein Unwohlsein entsteht.

Das Kohärenzgefühl setzt sich aus drei verschiedenen Facetten zusammen.17 Diese werden im IM3UNE mit Merkmalen verknüpft, die häufiger im Zusammenhang mit mobiler Mediennutzung untersucht worden sind.11 Verbunden werden Achtsamkeit mit der kognitiven Facette des Kohärenzgefühls (Verständlichkeit), Selbstkontrolle mit der Verhaltensfacette (Managebarkeit) und Sinnhaftigkeit mit der emotionalen Facette (Bedeutsamkeit).

Achtsamkeit kann dabei helfen, Gegenwärtiges zu akzeptieren und sich darauf zu konzentrieren.18 Da das Bewusstsein über den Moment und das Verständnis über Umweltreize die Schlüssel zur kognitiven Facette des Kohärenzgefühls sind, hängen diese miteinander zusammen.11 Studien legen nahe, dass achtsamere Menschen dazu neigen, weniger Stress als Reaktion auf externe Reize wahrzunehmen und sich besser von potentiell herausfordernden Erfahrungen zu erholen.19,20 Forschungen über Achtsamkeit im Zusammenhang mit digitaler Mediennutzung zeigen, dass Achtsamkeit den Nutzer*innen hilft, sich mehr auf ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse zu fokussieren und sich sozialen Verpflichtungen (z. B. der eingangs erwähnten Erwartung, schnell antworten zu müssen) nicht ohne Überlegung hinzugeben. Diese Verhaltensweisen wirken sich positiv auf die mentale Gesundheit aus.21 Des Weiteren sind die negativen Auswirkungen der Bedürfnisfrustration bei Personen mit hoher Achtsamkeit weniger stark ausgeprägt. Nutzer*innen erholen sich schneller, da sie sich nicht auf medieninduzierte Bedrohungszustände konzentrieren.22 Folglich kann eine stark ausgeprägte Achtsamkeit das Verhältnis zwischen medialen Anforderungen und Bedürfniserfahrungen sowie zwischen Bedürfniserfahrungen und der mentalen Gesundheit positiv beeinflussen.

Doch nicht nur Achtsamkeit, sondern auch die eigene Selbstkontrolle spielt eine zentrale Rolle bei der Mediennutzung.23 Selbstkontrolle ist definiert als die Fähigkeit, innere Reaktionen zu unterdrücken und das eigene Handeln an Zielen und Werten auszurichten.24 Bezogen auf die digitale Mediennutzung ermöglicht Selbstkontrolle eine stärker kontrollierte Reaktion auf externe Reize (z. B. Benachrichtigungen) sowie auf interne Auslöser (z. B. Langeweile). Gewohnte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel das automatisierte Entsperren des Smartphone-Bildschirms, können durch die eigene Selbstkontrolle reguliert werden.25 Gewohnheiten und unkontrollierte Smartphone-Nutzung werden dadurch reduziert.26 Eine der größten Herausforderungen der permanenten Verbundenheit ist der wahrgenommene soziale Druck, der beispielsweise durch Benachrichtigungen ausgelöst werden kann. Diesem Druck nachzugehen und sich kontraproduktiven Verhaltensweisen (hier: der Smartphone-Nutzung) hinzugeben, steht oftmals mit persönlichen Zielen (z. B. dem konzentrierten Arbeiten) im Konflikt. Selbstkontrolle kann hier in zweierlei Hinsicht helfen: Erstens ermöglicht eine hohe Selbstkontrolle den Nutzer*innen, mehr über eigene Ziele nachzudenken und externen Anforderungen weniger automatisiert nachzugeben.14 Zweitens bewältigen selbstkontrollierte Menschen aufkommende Konflikte leichter und geben sich seltener Verhaltensweisen hin, die ihrer mentalen Gesundheit schaden. Somit sind Selbstkontrolle und die Verhaltensfacette des Kohärenzgefühls stark miteinander verbunden.11 Das Versagen der Selbstkontrolle schadet tendenziell dem Wohlbefinden, zum Beispiel, wenn Schuldgefühle ausgelöst werden.27,8

Die Sinnhaftigkeit, welche die letzte Facette des Kohärenzgefühls bildet, beschreibt das Gefühl, einen Sinn im Leben zu haben und die Welt zu verstehen.17,12 Obwohl es viele Wissenschaftler*innen gibt, die unter dem Konzept Sinn des Lebens Unterschiedliches verstehen, sind sie sich darin einig, dass er eine zentrale Rolle für die mentale Gesundheit spielt.28,29 Insbesondere kann er als Stresspuffer dienen und Bewältigungsprozesse verbessern.30 Sinnhafte Gefühle entstehen zum Beispiel dann, wenn Nutzer*innen auf sozialen Netzwerkseiten inspirierenden Bildern begegnen.2 Permanente Verbundenheit hilft Nutzer*innen, ihre Welt zu verstehen und sich mit Bedeutungsfragen im Leben zu befassen.31 Dennoch sind die Auswirkungen der Sinnhaftigkeit auf verschiedene Bedürfniserfahrungen sowie die mentale Gesundheit im Vergleich zu den anderen Facetten des Kohärenzgefühls weniger erforscht. Es lässt sich jedoch sagen, dass ein globaler Sinn im Leben vor Unwohlsein schützt und das Wohlbefinden unterstützt.28

Wie in den vorherigen Absätzen verdeutlicht, werden die zuvor aufgezeigten Mechanismen (Bedürfnisbefriedigung/-frustration) und Randbedingungen (Achtsamkeit, Selbstkontrolle und Sinnhaftigkeit) im IM3UNE vereint. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus der Bedürfnisbefriedigung ein hohes Wohlbefinden beziehungsweise niedriges Unwohlsein resultiert, welches durch das Kohärenzgefühl begünstigt werden kann. Umgekehrt können bei geringer Bedürfnisbefriedigung oder gar bei deren Frustration negative Effekte auf die mentale Gesundheit entstehen, die wiederum durch das Kohärenzgefühl abgeschwächt werden. Dadurch kann erklärt werden, weshalb die Mediennutzung zu unterschiedlichen Auswirkungen auf die mentale Gesundheit führt.

Handlungsempfehlungen zum Schutze der mentalen Gesundheit von Medien-Nutzer*innen

Das oben skizzierte Modell ermöglicht es nun, konkrete Handlungsempfehlungen für die Nutzer*innen (mobiler) Medien abzuleiten. Im gesellschaftlichen Diskurs wird häufig unter dem Schlagwort "Digital Detox" dafür plädiert, dass die Mediennutzung per se schädliche Folgen hat und man daher seine Nutzungsdauer reduzieren oder zeitweise komplett einstellen soll. Anstelle von solchen Pauschalisierungen verdeutlicht das IM³UNE, dass die Nutzung von Medien sowohl positive als auch negative Folgen haben kann. Daher ist vielmehr der richtige Umgang mit den Medien der Schlüssel. Vor dem Hintergrund der zuvor hergeleiteten Schutzfaktoren kann es sinnvoll sein, Medienangebote auf eine selbstkontrollierte, achtsame und sinnhafte Art und Weise zu nutzen, um eine optimale Balance zwischen beiden Seiten der Medaille auszuhandeln.

Die Nutzung von Medien sollte im Idealfall intrinsisch motiviert sein, das heißt aus der eigenen Motivation heraus erfolgen und nicht durch äußere Faktoren beeinflusst werden. Will man gerade konzentriert arbeiten, sind Push-Benachrichtigungen externe Faktoren, die das eigentliche Ziel stören können. Um das Aufkommen solcher Zielkonflikte zu vermeiden, kann man mithilfe von Apps seine Push-Benachrichtigungen für einen Zeitraum ausschalten. Die App Forest (https://www.forestapp.cc/) beispielsweise pflanzt virtuelle Bäume, wenn man sein Smartphone innerhalb eines selbst bestimmten Zeitraums nicht nutzt. Die App unterstützt somit durch ein Belohnungsprinzip produktiv genutzte Zeit. Zusätzlich kann man darin auch die Erfolge (Nutzungs- und Pausenzeiten) von Freund*innen einsehen, was die Motivation, einen Baum zu pflanzen und somit nicht am Handy zu sein, erhöht. Persönliche Absprachen bezüglich der Nicht-Erreichbarkeit zu bestimmten Uhrzeiten helfen auch dabei, sich nicht den Push-Benachrichtigungen hinzugeben. Die Nicht-Stören-Funktion bei iOS und Android ermöglicht ebenfalls das Ausblenden von Nachrichten, Anrufen und Benachrichtigungen für den eingeschalteten Zeitraum. Zusätzlich lassen sich in den Einstellungen verschiedene Modi festlegen, wie z. B. „Arbeitszeit“, bei denen man spezifische Apps (z. B. WhatsApp) sperren und Notfallkontakte festlegen kann. Die gesperrten bzw. deaktivierten Apps können manuell ausgewählt werden und sind dann ausgegraut.

Zusätzlich sollten nur jene Medienaktivitäten ausgeübt werden, die einem selbst guttun und als sinnhaft empfunden werden. So kann Instagram zwar als Informationsapp oder zum Entertainment dienen. Folgt man jedoch nur Accounts, mit denen man sich vergleicht, könnte sich das – je nach Richtung des Vergleichs – auch negativ auf die mentale Gesundheit auswirken. Um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was einem guttut oder schadet, ist es hilfreich, die eigenen Gedanken und Gefühle während der Nutzung zu reflektieren. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit, mit dem 5 Whys-Ansatz die Gründe, welche einem Verhalten zugrunde liegen, zu erfragen und sich dadurch über Lebensziele und -werte klarer zu werden. An diese kommt man heran, indem man sich die Warum-Frage fünfmal hintereinander stellt und dadurch herausfindet, warum man ein Medienverhalten bedient oder warum man sich nach dem Anschauen bestimmter Medieninhalte schlecht fühlt.

Darüber hinaus ist ein selbstkontrollierter Umgang mit Medien und einzelnen Anwendungen wichtig. Dieser kann beispielsweise gefördert werden, indem man das eigene Nutzungsverhalten überwacht. Das geht zum einem über Apps wie Screentime und zum anderen mit der Überwachung der Bildschirmzeit. Dafür gibt es in den iPhone-Einstellungen die Funktion „Bildschirmzeit“ und bei Androidgeräten die Einstellung „Digitales Wohlbefinden", die genau zeigen, wie viel Zeit man am Smartphone verbracht hat und mit welchen Anwendungen und Apps. Zusätzlich kann man Ziele in puncto tägliche Bildschirmzeit festlegen und App-Timer einstellen, die Benachrichtigungen senden, sobald man die gewünschte Bildschirmzeit überschritten hat. Die App Menthal (https://www.menthal.org/) gibt den Nutzer*innen auch einen Überblick über die tägliche Nutzungszeit von Apps und darüber, wie oft das Smartphone verwendet wurde. Zusätzlich kann man Angaben zum täglichen Gemütszustand machen, indem die „Fröhlichkeit“ abgefragt wird. Das kann den Nutzer*innen dabei helfen, zu sehen, ob ihre Stimmung mit der eigenen Handynutzung zusammenhängt. Das Setzen von Zeitlimits kann verhindern, ziellos durch bestimmte Anwendungen zu scrollen und dabei helfen, seine Zeit effektiv zu nutzen. Diese Möglichkeiten der Überwachung helfen dabei, das eigene Nutzungsverhalten zu reflektieren und die Selbstkontrolle zu unterstützen.

Dennoch lassen sich diese Ansätze nicht auf jeden übertragen und es ist wichtig, sich über seine eigenen Nutzungsmotive und -intentionen klarer zu werden. Wenn man die digitale Mediennutzung an den eigenen Werte und Ziele ausrichtet, kann – im Vergleich zu externen Anreizen – eine Verhaltensänderung nachhaltiger sein. Das Setzen von Zeitlimits durch Apps kann dabei helfen, die mit der Nutzung verbundene Intention nicht zu vergessen. Dennoch muss man sich auch aktiv darüber bewusst sein, was die Intention der Nutzung gerade ist. Sich auf einzelne Handlungen und Aufgaben zu fokussieren und seine Gefühle dabei wahrzunehmen, diese jedoch nicht zur Handlungsgrundlage zu machen, kann einen achtsamen Umgang mit Medien fördern. Des Weiteren empfiehlt sich, Medien intentional zu nutzen, das heißt, um bestimmte Ziele zu verfolgen oder Bedürfnisse zu befriedigen. Daher ist es ratsam, die Gründe der eigenen Mediennutzung aktiv zu hinterfragen – greife ich nur aus Langeweile/Gewohnheit zum Smartphone oder profitiere ich in dem Moment wirklich davon? Eine empfehlenswerte Intention, die man mit der Mediennutzung verfolgen kann, ist zum Beispiel das Ausführen von Achtsamkeitsübungen mithilfe von Apps wie 7Mind (www.7mind.de)

1 Vorderer et al. (2016)

2 Meier et al. (2020)

3 Meier und Reinecke (2021)

4 Diener et al. (1999)

5 Ryan und Deci (2017)

6 Vorderer und Kohring (2013)

7 Mai et al. (2015)

8 Reinecke und Oliver (2017)

9 Oulasvirta et al. (2007)

10 Schneider et al. (2017)

11 Vanden Abeele (2021)

12 Schneider et al. (2019)

13 Meier (2018)

14 Vansteenkiste und Ryan (2013)

15 Halfmann und Rieger (2019)

16 Antonovsky (1996)

17 Antonovsky (1987)

18 Brown et al. (2007)

19 Guidetti et al. (2019)

20 Weinstein et al. (2009)

21 Vorderer et al. (2018)

22 Molet et al. (2013)

23 Bayer, Dal Cin et al. (2016)

24 Tangney et al. (2004)

25 Bayer, Campbell und Ling (2016)

26 Schnauber-Stockmann et al. (2018)

27 Panek (2014)

28 Czekierda et al. (2017)

29 Hooker et al. (2018)

30 Park (2010)

31 Trepte und Oliver (2018)

Literaturverzeichnis

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. Jossey-Bass.

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11(1), 11–18. https://doi.org/10.1093/heapro/11.1.11

Bayer, J. B., Campbell, S. W. & Ling, R. (2016). Connection cues: Activating the norms and habits of social connectedness. Communication Theory, 26(2), 128–149. https://doi.org/10.1111/comt.12090

Bayer, J. B., Dal Cin, S., Campbell, S. W. & Panek, E. (2016). Consciousness and self-regulation in mobile communication. Human Communication Research, 42(1), 71–97. https://doi.org/10.1111/hcre.12067

Brown, K. W [Kirk Warren], Ryan, R. M. & Creswell, J. D. (2007). Addressing fundamental questions about mindfulness. Psychological Inquiry, 18(4), 272–281. https://doi.org/10.1080/10478400701703344

Czekierda, K., Banik, A., Park, C. L. & Luszczynska, A. (2017). Meaning in life and physical health: Systematic review and meta-analysis. Health Psychology Review, 11(4), 387–418. https://doi.org/10.1080/17437199.2017.1327325

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E. & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276–302. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.2.276

Guidetti, G., Viotti, S., Badagliacca, R., Colombo, L. & Converso, D. (2019). Can mindfulness mitigate the energy-depleting process and increase job resources to prevent burnout? A study on the mindfulness trait in the school context. PloS one, 14(4), e0214935. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214935

Halfmann, A. & Rieger, D. (2019). Permanently on call: The effects of social pressure on smartphone users’ self-control, need satisfaction, and well-being. Journal of Computer-Mediated Communication, 24(4), 165–181. https://doi.org/10.1093/jcmc/zmz008

Hooker, S. A., Masters, K. S. & Park, C. L. (2018). A meaningful life is a healthy life: A conceptual model linking meaning and meaning salience to health. Review of General Psychology, 22(1), 11–24. https://doi.org/10.1037/gpr0000115

Mai, L. M., Freudenthaler, R., Schneider, F. M. & Vorderer, P. (2015). “I know you’ve seen it!” Individual and social factors for users’ chatting behavior on Facebook. Computers in Human Behavior, 49, 296–302. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.074

Meier, A. (2018). Alles eine Frage der digitalen Autonomie? Die Rolle von Autonomie in der digitalen Kommunikation für psychologische Grundbedürfnisse und psychische Gesundheit im Alltag. Medien & Kommunikationswissenschaft, 66(4), 407–427. https://doi.org/10.5771/1615-634X-2018-4-407

Meier, A., Gilbert, A., Börner, S. & Possler, D. (2020). Instagram inspiration: How upward comparison on social network sites can contribute to well-being. Journal of Communication, 70(5), 721–743. https://doi.org/10.1093/joc/jqaa025

Meier, A. & Reinecke, L. (2021). Computer-mediated communication, social media, and mental health: A conceptual and empirical meta-review. Communication Research, 48(8), 1182–1209. https://doi.org/10.1177/0093650220958224

Molet, M., Macquet, B., Lefebvre, O. & Williams, K. D. (2013). A focused attention intervention for coping with ostracism. Consciousness and Cognition, 22(4), 1262–1270. https://doi.org/10.1016/j.concog.2013.08.010

Oulasvirta, A., Petit, R., Raento, M. & Tiitta, S. (2007). Interpreting and acting on mobile awareness cues. Human-Computer Interaction, 22, 97–135. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07370020701307799

Panek, E. (2014). Left to their own devices: College students "guilty pleasure" media use and time management. Communication Research, 41(4), 561–577. https://doi.org/10.1177/0093650213499657

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301. https://doi.org/10.1037/a0018301

Reinecke, L. & Oliver, M. B. (Hrsg.). (2017). Routledge handbooks. The Routledge handbook of media use and well-being: International perspectives on theory and research on positive media effects. Routledge Taylor & Francis Group.

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Press.

Schnauber-Stockmann, A., Meier, A. & Reinecke, L. (2018). Procrastination out of habit? The role of impulsive versus reflective media selection in procrastinatory media use. Media Psychology, 21(4), 640–668. https://doi.org/10.1080/15213269.2018.1476156

Schneider, F. M., Halfmann, A. & Vorderer, P. (Hrsg.). (2019). POPC and the good life: A salutogenic take on being permanently online, permanently connected. Routledge.

Schneider, F. M., Zwillich, B., Bindl, M. J., Hopp, F. R., Reich, S. & Vorderer, P. (2017). Social media ostracism: The effects of being excluded online. Computers in Human Behavior, 73, 385–393. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.052